2022年12月31日星期六

2022年12月30日星期五

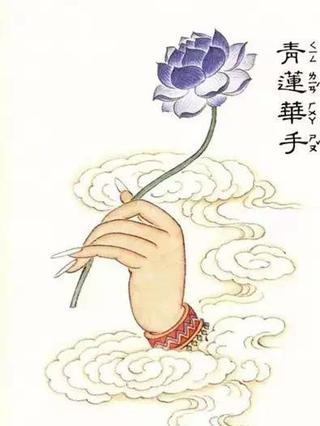

青蓮花與佛教的淵源

青蓮花與佛教的淵源

2021-12-29 安住蓮花

蓮花與佛教的關係淵遠流長。佛教文化活動中,經常會在佛像、佛塔、經書等殊勝三寶所依面前,供養具有妙香的蓮花、曼陀羅花、青蓮花,以及美麗的花鬘。人們在堪爲殊勝福田的一切佛像前,供上令人愜意的所有天花,以及用美花及珍寶等精心穿成五顏六色的花鬘、寶鬘,以此表達對佛的敬意。

《維摩經·佛國品》曰:「不著世間如蓮花,常善入於寂行。」蓮花即代表了由煩惱而至清淨的最高修爲,是從煩惱中解脫而生於佛國淨土的聖人化身。所以佛教中的蓮花,代表一種智慧至上的境界,即所謂「開悟」。

佛教有「花開見佛性」之說,這裡的花即指青蓮花,也就是蓮的智慧和境界。人有了蓮的心境,就出現了佛性,能夠體悟世間,開悟見佛。

蓮花一共有五種顏色:白色、青色、紅色、紫色、黃色,佛教中將之稱爲「五種天華」。五種顏色之蓮花,分別爲五大虛空藏菩薩所乘坐,並各自代表著不同的佛義。而在這五色的蓮花中,又以白、青兩色最受佛教的青睞。其中青蓮花即因色青而得名,梵文音譯爲優鉢羅,其葉狹長,近下小圓,向上漸尖,其花瓣狹長而寬廣,青白兩色分明,尤其酷似佛眼,故佛經稱之爲「蓮眼」,即爲觀音菩薩的眼睛。

世間的蓮花均依靠日光而開,只有青蓮花是依月光開啓,喻示清妙、純淨與智慧之大成。青蓮花蔓和合香便以其殊妙而富於變化的香氣,如月光般流淌出清妙吉祥之韻,扶助寧靜與智慧,在青蓮的啓合之間開得佛眼悟空明。

佛教於兩漢時期傳入中國本土,至魏晉南北朝時期已發展得蔚爲大觀,「南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中。」由此可見當時佛教之盛行。雖然目前中國絕大多數人只見五色蓮花中的四種而不見青蓮花,但在一系列佛教文藝作品中卻經常出現它的身影。如南北朝(梁)江淹《蓮花賦》:「發青蓮於王宮,驗奇花於陸地。」梁元帝《玄覽賦》:「紫紺之堂臨水,青蓮之台帶風。」梁簡文帝《佛像銘》云:「滿月爲面,青蓮在眸。」諸多的詩文中都以青蓮喻佛眼,啓智慧之門。

佛教中,蓮花是廣義的指稱,它不僅指屬於睡蓮科、生長在池塘中的荷花,也包括生物學上僅有蓮花形狀的洋荷花等。凡人肉眼僅以常見的池中之荷花爲荷,而不知在陸地上還有別樣之荷。

在佛教盛行的東南亞國家如泰國、緬甸、柬埔寨等地,無論大型寺院還是家中佛堂,都供奉著一種綠色的貢果,它形如荷花未開之時的橢圓形,但單個花瓣卻比普通荷花厚實。這種名爲「洋薊」的植物傳說便是佛教所指的青蓮花。青蓮花在歐洲原產地也被賦予了生長發育、誠信純潔和智慧清明的意義。

願將本文的功德至心回向給法界所有衆生,回嚮往生西方極樂世界。願以此功德,莊嚴佛淨土。上報四重恩,下濟三途苦。若有見聞者,悉發菩提心。盡此一報身,同生極樂國。

2022年12月19日星期一

星雲大師:到底命好重要還是心好重要

星雲大師:到底命好重要還是心好重要

世間上的人,常常將挫折災難歸咎於自己的命運不好,或運氣不佳,所以為了改變命運,便到處求神問卜,希望能夠獲得神明的指引,從此一帆風順,飛黃騰達,或者趨吉避凶,一路平安順遂。

其實,每個人的命運好壞,乃是過去的業力加上現在的行為,而果報亦有所不同,列舉如下:

心好命又好,富貴直到老:

當一個人過去世種了很多福田,結很多善緣,當他一生下來,可能就擁有很好的生長環境,長大後享有成功的事業,以及圓滿的家庭生活。

如果能夠常保善念,以一顆善良的心繼續行善救濟,服務人群,如此一生不僅擁有有形的財富,也擁有無形的法財,如佛陀時代給孤獨長者,布施行善,聽聞佛法,一生沒有空過。

心好命不好,災轉為福報:

有的人雖然沒有優渥的生活環境,但卻擁有一顆上進且善良的心,經常幫助別人。

過去有一位心地善良的小沙彌,命中只能活到七歲,但因為他一時的慈悲,救了一群受水圍困的螞蟻,於是便改變了他的命運。所以命好不好不重要,心好才是長久保命之道。

命好心不好,福變為禍兆:

有的人生來便擁有很好的福報,可以隨心所欲的過日子,懂得造福的人,可以累積更多的福報。

如果一個人雖然擁有很好的條件,但是卻不知珍惜,比如做生意沒有誠信,建房子偷工減料,或是從事不正當的買賣,一旦東窗事發,不但有刑責,有時還要付出相當大的代價與賠償。

心命俱不好,遭殃且貧夭:

社會上有些人,命運不好,在貧苦之中求生存,有的人會努力,奮發向上,改變現狀。有的人則自暴自棄,怨天尤人,對於他人的好運氣或生活,心生怨恨想要破壞,於是造作一些不好的行為,偷盜強奪,或販毒走私,為了一時的暴力,不惜铤而走險,甚至斷送性命。

一個心命俱不好的人,最後也無法改善自己的生活。

心可挽乎命,命實造於心:

有的人很認命,吃苦耐勞,只求溫飽。有的人不會向命運低頭,勇往直前找出改變命運的方法。

其實我們的命運,都是掌握在自己的手中,而要掌握命運,就必須先好好改造我們的心,因為心是我們的主人,所以必須培養出一顆善良的心,有正知的心,才能真正改善我們的命運。

吉凶唯人招,最好存仁道:

人的一生吉凶禍福都是自己造業的因緣果報,俗話說,“善有善報,惡有惡報,不是不報,時候未到。”所以,當一個人心存惡念,又造了惡業的時候,有一天自然也會有惡運來臨。

若有一個心存仁愛,日日行善,廣結善緣之下,除了積功累德以外,亦會有貴人相助,脫離困境。所以命運的好壞,都是操之在己也。

2022年12月17日星期六

《心經》的圖解

(觀世音菩薩)

行深般若波羅蜜多時

(在他很深很深的禪定境界中)

照見五蘊皆空

(發現人是由色、受、想、行、識這五大因素組成的,當這五大因素一解散,人身就空虛了,沒有了)

度一切苦厄

(菩薩因此而開悟,超脫了一切的生死苦難)

舍利子

(啊呀,舍利子)

色不異空,空不異色

(凡是有形狀、佔據一定空間體積的東西,就它們的本質而言,

都是由其他的微小因素組合而成;這東西本身並沒有自性,

因而是空虛的,因此可以說,“色不異空,空不異色”)

色即是空,空即是色

(反過來,這些有形狀、有空間體積的東西在本質上就是空,而空也就是色。)

受想行識,亦複如是

(如果你用這種思路去觀察,你會發現,組成人體的肉身、思想、行動和意識,也都是空虛不實。)

舍利子是諸法空相

(舍利子呀,我說萬物都是空的,是指它們都是由四大和合而成,

沒有自性,因而為空;至於說這個空本身倒並不是一無所有,

相反,萬法和合這個空相背後,卻有一個實實在在的東西。)

不生不減.不垢不淨.不增不減

(那東西不生也不滅,不垢也不淨,不增也不減,是萬古長青、永恆不變的東西。)

是故空中無色.

(修行佛道的人,應當對人生、世間萬物的空性有所覺悟,要看到,那空裡頭既沒有形狀體積,)

無受想行識.

(也沒有受、想、行、識)

無眼耳鼻舌身意.

(沒有眼根、耳根、鼻根、舌根、身體、意根,)

無色聲香味觸法.

(沒有色、聲、香、味、觸等等外境)

無眼界.乃至無意識界

(以般若觀照,無眼界乃至無意識界,十八界都無,十八界空,十八界清淨,便是諸法實相,便是佛性。)

無無明.亦無無明盡

(在這種對空的悟境當中,無所謂無明愚癡,也無所謂無明愚癡的消滅)

乃至無老死.亦無老死盡

(甚至於無所謂還有沒有生、老、病、死)

無苦集滅道.

(和苦、集、滅、道這些事情)

無智亦無得.

(那真是一種無心求知,也無心求德的超然境界呀)

以無所得故.

(但是,正由於你內心無所求,無所得,你因此獲得開悟)

菩提薩埵.依般若波羅蜜多故

(因此,按照我說的這種方法進行禪定)

心無掛礙.

(你的心境就不再有任何牽掛)

無掛礙故.無有恐怖

(因為心境無所牽掛,你的內心坦蕩,沒有恐怖)

遠離顛倒夢想.

(因而遠離了世間一切顛倒混亂的錯誤觀念,心靜如水)

究竟涅槃.

(最後終究可以達到至高無上的覺悟)

三世諸佛.依般若波羅蜜多故.

(事實上,過去、現在、未來的諸佛,有哪一位不是像我這樣進行甚深的禪定)

得阿褥多羅三藐三菩提.

(從而獲得無上正等正覺的呢?)

故知般若波羅蜜多.是大神咒

(由此可見,正確的修習禪定之道,乃是大神咒)

是大明咒.是無上咒.是無等等咒

(大明咒,最高級的佛法。)

能除一切苦.真實不虛

(它能夠拔除眾生一切苦難,這一點是確定無疑、毫不虛傳的。)

故說般若波羅蜜多咒.即說咒曰

(因此,有這麼一段般若波羅蜜多咒文要奉勸大家,這咒文說的是:)

揭諦揭諦.波羅揭諦

(渡過去呀,快渡過去呀,)

波羅僧揭諦.菩提薩婆訶

(要皈依佛法僧三寶,快一些到達覺悟的彼岸呀!)

©2022 lovestorynet. All Rights Reserved.

2022年12月15日星期四

慈悲 文/星雲大師

慈悲才是取之不盡的寶藏

星雲大師

「佛教以慈悲為懷」是人人耳熟能詳的口頭禪。然而,慈悲不是佛教徒的專利,慈悲是一切眾生共有的財富,人間因為有了慈悲,生命因此充滿了無限的意義;顛沛的人生歲月裡,因為有了慈悲,前途才有無限的憧憬。

慈悲之心是萬物所以生生不息的泉源,慈悲就是佛性,有了慈悲,眾生因此皆得成佛。慈悲也是做人應該具備的條件,一個人寧可什麼都沒有,但不能沒有慈悲!一個有慈悲心的人,言行舉止都如陽光、淨水、花朵,可以帶給人間光明、清淨、歡喜。

慈悲不是打不還手、罵不還口,當公理正義遭受無情的打壓排擠、當正人君子受到無端的毀謗抨擊時,能夠挺身而出,這就是一種勇敢的、積極的慈悲。慈悲要有智慧,慈悲不是一時的惻隱之心,而是透過公理的感動助人;慈悲不是熱鬧的隨眾起舞,而是心存正念的服務濟人;慈悲也不是私心的利益親友,更不是有所求的惠施於人,慈悲的最高境界是怨親平等、是無我無私。

慈悲是自己身體力行的道德,不是用來衡量別人的尺度,真正的慈悲也不一定是和顏悅色的讚美鼓勵,有的時候用金剛之力來降魔伏惡,更是難行能行的大慈大悲。社會上有不少人往往曲解慈悲的含意,遂讓慈悲由寬恕包容變成姑息縱容,導致社會失序;甚至運用不當,致使慈悲淪為罪惡的溫床。例如:濫行放生,反而傷生害命;濫施金錢,反而助長貪婪心態等。因此,真正的慈悲必須以智慧為前導,否則弄巧成拙,反失善心美意。

慈悲並不是一個定點,而是情感的不斷昇華,《華嚴經》的‘但願眾生得離苦,不為自己求安樂’,這種‘以天下之憂為憂,以天下之樂為樂’的胸懷,就是慈悲。

天下之事不能盡如人意,以慈悲行事難免也有吃虧的時候;然而,唯有慈悲,才能化干戈為玉帛,消怨懟於無形;唯有慈悲,才能廣結善緣,成就事業。慈悲,才是人生取之不盡、用之不竭的寶藏!

2022年12月10日星期六

2022年12月8日星期四

2022年12月6日星期二

心經除三障

《心經》能把這三障給破除了(宣化上人)

節選自《般若波羅蜜多心經非台頌解》

◎宣化上人 講述

《般若波羅蜜多心經》可以做什麼呢?它可以破除三障。所以「破除三障」就是它的力用。

三障是什麼呢?我給大家講一講這個三障。三障:第一就是報障,第二就是業障,第三就是煩惱障。

一、報障。報障又分正報和依報。怎麼叫正報?怎麼叫依報?正報就是正當來受報的,也就是我們這個身體。依報就是依靠這個來生活而受報,也就是衣、食、住等。

我們人這個正報的身體,有好的,有壞的。有的相貌生來就非常英俊、非常的圓滿,人人見著人人就歡喜,人人愛敬。見著這個人哪,人人都歡喜他,看著他有這種出乎其類、拔乎其萃的樣子。什麼叫出乎其類、拔乎其萃?英文就叫outstanding。這樣的人,人人見了都贊嘆:「喔!這個人真是有智慧!真是有善根!」這又分出兩種。

有的人,你看他有智慧,但沒有善根,這是什麼呢?這種人多數是妖魔鬼怪來到世界上。

什麼叫妖魔鬼怪呀?好像山精,在山裡頭藏的妖怪,就是那個精靈、魑魅、魍魎等,這些妖怪年頭多了,成了老妖精,可以吃人的。後來他也死了,死了來做人,他就比一般人多少聰明一點。但是他做事一點也不聰明,盡做糊塗事。什麼壞他做什麼,啊!專門不守規矩。哪一種事情是對人最有害處,他大約就做這一種事情,所謂「唯恐天下不亂」,專門擾亂社會的秩序。

這一類就是有智慧而無善根的。又有些人在前生盡做好事,但是不研究經典,所以智慧就沒有那麼多,很愚痴的,這是有善根而無智慧。又有的人,相貌既美滿,壽命又長,也富貴,也富有;有的人相貌既醜陋,壽命也不長,很小的歲數就死了,這都是前因後果所現出來的正報。

依報,就是我們依以為生的衣、食、住、行。依報也是由前生所種的因來的。你前生種善因,今生果報就好;前生種惡因,今生果報就壞。所以,我們做事情一定要小心謹慎,不要種惡因,將來就不會受惡的果報了,這叫報障。

二、業障。業就是事業的業,不論出家人、在家人,一定都有一種事業來做。一做事業,就會有很多的問題,很多困難的事情發生。遇到困難的問題,就會生出煩惱,生出種種不愉快的事情,這就叫業障。

三、煩惱障。我們人都有煩惱,這煩惱多數由什麼地方生出來的?多數由貪心生出的,由嗔心生出的,由痴心生出的。你怎麼會有煩惱?你有貪心,貪不來,就生出煩惱了。

你有脾氣,事情不合你的意了,就生出煩惱。你愚痴,不明白了,就生出煩惱。

為什麼你有煩惱?又因為你有一種慢心,你有一種驕傲心,你看不起人,於是乎就生出一種煩惱。

為什麼你有煩惱?又因為你有一種疑心,對一切的事情都生出懷疑,一懷疑也就生出煩惱。還為什麼生出煩惱?因為你有邪見,見解不正當,所以就有煩惱生出來。

如果你有正知正見,你有真正的這個智慧,對一切事情就都會看得清清楚楚、明明白白的。既然清清楚楚、明明白白,由始至終都非常的明瞭;你既然明瞭,就不會有煩惱。所以煩惱障是由貪、嗔、痴、慢、疑、邪見生出來的。

這部《心經》能把這三障給破除了,破除報障、業障、煩惱障。它怎麼破除的?因為它有真正的妙智慧,有真正如如不動的真心,所以能把這三障給破除了。我們明白了《般若波羅蜜多心經》,才會有真正的智慧,有了真正的智慧,就能把三障給破除了。

2022年12月5日星期一

從柔不從剛 文/星雲大師

從柔不從剛

星雲大師

人來謗我我何當?且忍三分也無妨;

卻為兒孫榜樣計,只從柔處不從剛。 ──古德

人的一生,難免會經歷種種起起落落,偶爾也可能遭逢他人毀謗批評。要如何去因應這麼多變的人生呢?

「人來謗我我何當?」有人毀謗時,該怎麼辦?不必太過計較,忍讓三分,吃虧一些也無妨。待陰霾過去,太陽總會朗照晴空,誤解就會雨過天晴,化為烏有。

「且忍三分也無妨」,世間最大的力量不是打人、罵人,不是拳頭槍炮,而是忍辱,能忍得一分,就多一分承擔的力量,因此與人相處,要先學習的就是忍耐。佛門裡有種種的持戒修行,功德都不及忍耐的修行來得大,可見忍耐的力量不可思議。忍耐,也有層次之分:下等忍,是忍之於口,不隨便罵人;中等忍,是忍之於面,不現生氣相;最上等的忍,是忍之於心,真正做到凡事都不動心、不計較。

「卻為兒孫榜樣計」,為人行事,要為子孫做好榜樣,謙衝誠懇,光明磊落;還要「只從柔處不從剛」,不可蠻橫不講理。被人毀謗,乍看之下是我們吃虧,其實只要能忍耐柔和,不剛愎,不計較,自然日久見人心,毀謗不但傷害不到我們,反而是消災增福的逆增上緣。

《百喻經》里有個故事:一位父親因為家中來了客人,便要兒子上街買酒菜。等了很久,還不見兒子回來,只好自己出門去買。到了街上,才發現兒子正和一個人面對面僵持對立。兒子見到父親來了,就向他求救:「爸爸!這個人不肯讓路,反而要我讓他,我倒要看看是誰讓誰!」父親立刻輓起袖子跟兒子說:「好!你先把這些酒菜拿回去,讓爸爸來跟他對,看是誰讓誰!」一步不讓就是勝利了嗎?奉勸世人,為了給兒孫一個好榜樣,凡事柔和、寬容,就是替子孫厚德載福了!

《四十二章經》有雲:以言語毀謗、損害他人,就如同「仰天而唾,唾不至天,還從己墮;逆風揚塵,塵不至彼,還坌己身」,所以面對毀謗、閒言閒語不必介意,要多寬恕、忍耐。所謂「君子坦蕩蕩,小人長戚戚」,只要我們的心地像太陽般光明磊落,任何的毀謗詆毀,終會像霜露般消失無蹤。

——本文摘自星雲大師全集·星雲說偈

2022年11月29日星期二

2022年11月27日星期日

【大無畏】南無🦁文殊師利菩薩🦁

【大無畏】南無🦁文殊師利菩薩🦁

🌦無常是人生的常態,看遠一些,當下能活得自在;

😉得失是人生的常態,看透一些,當下能笑得自在😀,

平平淡淡是生活,來來去去是人生;生活無求心自淡,人生不比心自安。

給您 無量光的祝福 infinite blessings

2022年11月24日星期四

2022年11月22日星期二

2022年11月20日星期日

2022年11月12日星期六

2022年11月9日星期三

2022年11月8日星期二

2022年11月6日星期日

2022年11月3日星期四

2022年11月2日星期三

2022年11月1日星期二

2022年10月30日星期日

慈悲觀 文/星雲大師

慈悲觀

星雲法師

「佛教以慈悲為懷」,這是人人耳熟能詳的口頭禪。然而如果進一步去探討慈悲的真義為何,則不一定人人都能瞭解。《法華義疏》說:「慈悲即拔苦與樂。」佛教的三藏十二部雖然有無量的法門、教義,但是皆以慈悲為根本;「慈悲」是菩薩「施化之本」(《妙法蓮華經文句》),一切佛法如果離開慈悲,則為魔法。《宗鏡錄》說:「以菩提心而為其因,以大慈悲而為根本,方便修習無上菩提。」菩薩因眾生而生大悲心,因大悲心而長養菩提,因菩提而成就佛道。如果菩薩看到眾生的憂苦,不激發慈悲心,進而上求下化、拔苦與樂,就無法成就菩提大道,因此慈悲心是菩薩成佛的必要條件。

慈悲不是佛教徒的專利,慈悲是一切眾生共有的財富,人間因為有了慈悲,生命因此充滿了無限的意義;顛沛的人生歲月里,因為有了慈悲,前途才有無限的憧憬。慈悲之心是萬物所以生生不息的泉源,慈悲就是佛性,有了慈悲,眾生因此皆得成佛。

慈悲不是打不還手、罵不還口,當公理正義遭受無情的打壓排擠、當正人君子受到無端的毀謗抨擊時,能夠挺身而出,這就是一種勇敢的、積極的慈悲。慈悲要有智慧,慈悲不是一時的惻隱之心,《摩訶止觀》說:「慈悲即智慧,智慧即慈悲。無緣無念,普覆一切;任運拔苦,自然與樂。」慈悲是透過公理的感動助人,慈悲不是熱鬧的隨眾起舞,而是心存正念的服務濟人;慈悲也不是私心的利益親友,更不是有所求的惠施於人,慈悲的最高境界是怨親平等、無我無私的利益眾生。

慈悲並不是一個定點,而是情感的不斷昇華,《華嚴經》的「但願眾生得離苦,不為自己求安樂」,這種「以天下之憂為憂,以天下之樂為樂」的胸懷,就是慈悲。慈悲也是做人應該具備的條件,一個人寧可以什麼都沒有,但不能沒有慈悲!有人說慈悲就是愛,但是世間上的愛有染污性,處理不當時,反而變成痛苦的淵藪、煩惱的來源。

《觀音玄義記》說:「慈悲即是誓願。」慈悲是淨化的愛、昇華的愛,是無私而充滿智慧的服務濟助,是不求回報的佈施奉獻,是成就對方的一種願心,集合了愛心、智慧、願力、佈施,就是慈悲。

慈悲是自己身體力行的道德,不是用來衡量別人的尺度,真正的慈悲也不一定是和顏悅色的贊美鼓勵,有的時候用金剛之力來降魔伏惡,更是難行能行的大慈大悲。

一般人都知道慈悲,人人都會說慈悲,甚至於自己也在奉行慈悲,但是對於慈悲的意義與層次卻不一定能透徹瞭解。譬如某人做了破壞公益、傷害他人的事,必須接受懲罰時,有些人就會為此人求情說:「慈悲慈悲他嘛!」慈悲由寬恕包容變成了姑息縱容的意思,是曲解了慈悲的涵意。